養生処理

まずは、ネックポケットなど塗装したくない部分を養生テープでマスキングします。

今回はピックガードを57年式から62年式のものに変更しようと思い、穴位置が合わないものを塞いでます。ちなみに57年式が8点止めで、62年式が11点止めで、そのまま使える穴もあれば、微妙にずれているところもあります。

塞ぎ方は、つまようじに木工用ボンドを付けて、穴に差し、乾いたらカットしてやすり掛けするだけです。

※塗装前は、62年式のSSHタイプのピックガードにしようと思っていましたが、結局、57年式の3シングルのものにしたので、ここでの穴塞ぎ作業は不要でした。

下地処理

塗装が剥がれたときに、無垢のきれいな木肌が出てきても、かっこ悪いな、、と思い、水性のステイン塗料で適当に汚し塗装しました。

次に、塗料の食いつきを良くするために、プライマーを吹きました。

サンディングシーラーで平面を出したり、との粉で導管を目止めしたり、いろいろなやり方がありますが、平面はそれなりに出ているのと、バスウッドなので、そんなに深い木目もないので、プライマーだけにしました。

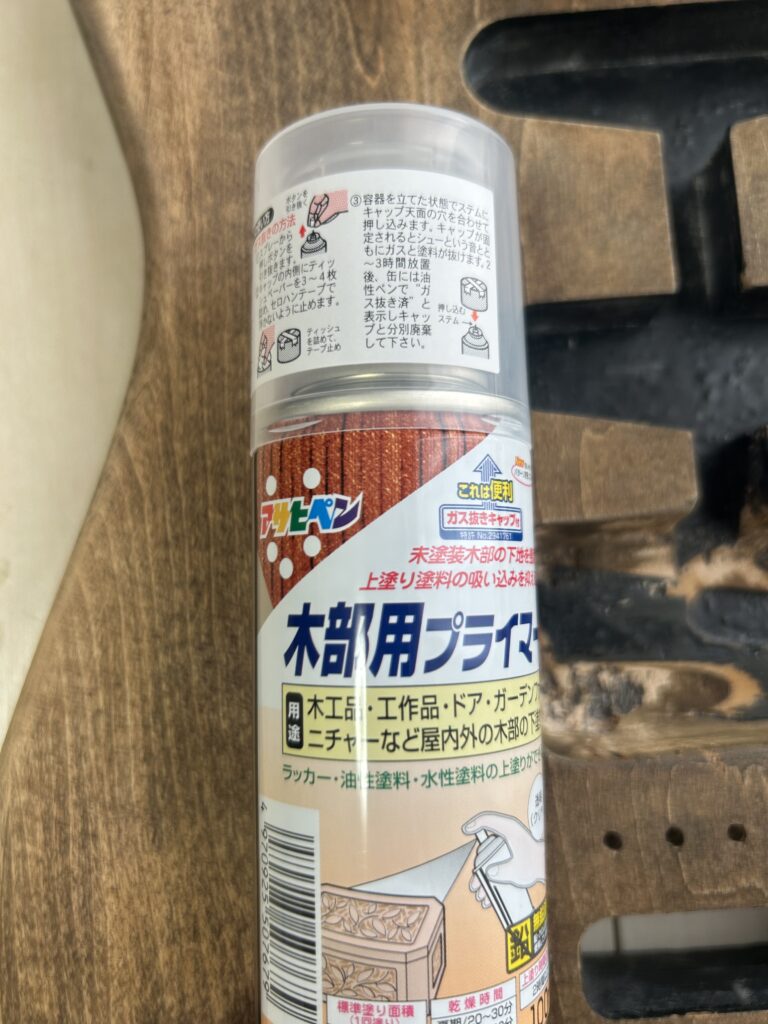

使用したのは、アサヒペンの木部用プライマーです。

300mlの一番小さいものでも、ギター1本ぐらいなら十分な感じでした。

プライマー処理後はこんな感じ、てりっとしていい感じですね。

バスウッドなので、木目はほとんどないと思っていましたが、なかなか、いい感じの高級感が、、

塗装前に、軽く#1200ぐらいでペーパーがけしました。

ラッカー塗装

いよいよ塗装工程です。

今回は、ヴィンテージギターっぽく、ラッカー塗装してみます。

ラッカー塗装したギターはゴムに触れると塗装が溶けてしまったりするので要注意です。

まずは、最終的な色を塗装する前に、白を吹いてみます。

何となく、上塗りの塗装の発色が良くなりそうなのと、塗装が剥がれたときに最外層と木肌の間に白があるとマルチレイヤーっぽくてかっこいいかなと。

塗料は、アスペンラッカースプレーの白を使いました。

420mlの1缶だと、完全に真白に塗りつぶすまでには至らず、うっすら下地の茶色が見える感じでした。

少し、塗料がダレてしまったので、乾燥後に軽くペーパー掛けして、平面を出しておきます。

続いて色を塗っていきます。

色は、アスペンのローングリーンにしました。

まさか、緑にするとは思ってもいませんでしたが、アスペンのラインナップを見ていて、何となく心惹かれて、この色にしました。

早速色塗りです。こちらは、420mlのスプレー缶1本でも十分すぎる量に感じました。

1回塗ったら数時間空けて、また重ね塗りを何度か繰り返しました。

ようやく、スプレーが使い終わり、最後にクリアを吹きます。

クリアもアスペンを使います。

今回は意図的に、プライマー、カラー、クリアまで全部アサヒペンのもので揃えました。

相性などもあるので、なるべく同じメーカーのラッカーで統一した方が間違いないと思います。

これも、420ml1本で十分でした。日を空けて何回も重ね塗りしても、なかなか使い終わらない、、

スプレーをずっと吹いていると(ノズルをずっと握っていると)手首が麻痺してきて、力が入らなくなってきますので、あまり力まず、一度にたくさん塗らないのがコツですかね。

仕上げ

クリアも終わり、1週間ぐらい乾燥させてから、#1200ぐらいのペーパーで水研ぎし、最後にコンパウンドで仕上げました。

完成 組み込み

ピックガードは当初、SSHタイプの白を使う予定でしたが、違うギターの改造用に買った、べっ甲タイプを置いたところしっくり来たので、急遽変更。

ボリュームノブは、レスポールカスタム用に使っていたものが、余っていたので使いました。

なかなか、良い感じじゃないですかね。

befor

after

あとは、使用しているうちに、ぶつけたりして塗装が剥がれてくると思いますので、いい感じの風合いが出てくることを期待しています。

次は、今回省略した電装関係について。

コメント